다종인류학의 실험과 계보

콘도 시아키(近藤祉秋)

1. ‘생물문화 연구(Bio-cultural studies)’의 탄생

내가 보기에 영어권의 문화인류학에서 이른바 ‘다종민족지’로 불리는 연구 동향은 적어도 처음에는 [‘문화연구(Cultural studies)’의 연장선에 있는] ‘생물문화 연구’로서 구상되었다. 이 글에서는 그 탄생의 흐름을 간단하게 살펴본 후 영어권의 논의 동향과 교섭하면서 독자의 계보를 만들어온 일본의 ‘다종 연구’의 양상을 논하고자 한다.

영어권의 ‘다종민족지’와 일본의 ‘다종 연구’에 관련된 동향은 복수 종의 관계에 관한 논의에 집중해왔다는 점에서 비슷하지만, 그 내용은 상당히 다르다. 나의 주장은 태생의 차이가 있다는 데에서 양자 간의 대화가 생산적일 수 있으며 나아가 그 대화는 환경 인문학의 ‘인류세’ 문제를 새롭게 논할 수 있는 실마리가 된다는 것이다. 이 글은 그러한 대화의 단서를 찾아내기 위한 것이며, 영어권 및 일본의 ‘다종 연구’에 관한 포괄적인 리뷰 논문은 아니다.

‘다종민족지’라는 이름이 영어권에서 널리 알려지게 된 계기는 학회지 『문화인류학(Cultural Anthropology)』의 ‘다종민족지’에 관한 특집호(25권 4호, 2010년) 발간이다. 이 특집호의 편집자는 에덴 커크시(Eden Kirksey)와 스테판 헬름라이히(Stefan Helmrich)이다. 커크시는 2006년부터 2010년에 걸쳐 매해 열린 행사 ‘다종 살롱’의 기획자이며 바이오아트 애호가로 알려져 있다. 또 헬름라이히는 해양생물학자에 관해 민족지적 연구를 행했다(Helmrich 2009). 두 사람 모두 특집호의 출간 시점에는 과학기술 인류학에 접속한 문제의식에 기반해 연구를 전개하고 있었다. 이 특집호에서는 해양학자와 산호의 관계, 발리 사원에서 원숭이와 현지 주민의 관계, 인도네시아에서 조류인플루엔자를 둘러싼 서사와 실천, 미국 국무부의 곤충형 로봇의 군사이용 등 자연과학연구, 생물보존, 공중위생, 기술개발 등 현대적인 맥락에서 사람과 자연의 관계를 주로 다루었다.

나는 이 글 서두에서 ‘다종민족지’가 ‘생물문화 연구’에서 출발했다고 말했다. 이는 문화연구의 주요 그룹 중 하나인 『문화인류학(Cultural Anthropology)』 특집호에서 후자의 용어를 사용한 이래 ‘다종민족지’가 확산한 것에 근거한 것만은 아니다. 『문화를 쓴다』(이기우 옮김, 한국문화사, 2000년[1984])의 출간 이후 전개된 성찰 인류학(Reflexive Anthropology)은 문화 표상의 정치학, 민족지학자의 권위 등의 논점을 문화인류학에 들여왔는데, 그것은 홈/필드의 거리(혹은 그 거리 없음)를 사고하는 것과도 연결된다. 이국적인 문화적 타자가 사는 ‘필드’에서 그들이 영위하는 생활을 기록하고 조사자의 ‘홈’에서 자문화의 청중을 향해 타자의 문화를 ‘번역’해 보이는 기술(description)이 전통적인 ‘민족지’였다고 한다면, 성찰 인류학 이후로 자문화의 ‘홈’을 ‘필드’로 연구하는 인류학자가 점차 많아졌다(近藤 2018). 다양한 ‘홈’의 인류학 가운데 (전통사회의 샤먼 등을 연구하는 것이 아닌) 과학연구가 진행되는 실험실이나 생물 의료의 현장을 조사지로 삼는 이들도 있었다(Latour and Woolger 1979).

과학기술을 구사하는 현대 예술가들을 민족지적으로 연구해온 커크시는 캘리포니아 대학 산타크루즈 캠퍼스(이하 UCSC) 문화연구 센터 과학론 클러스터로부터 후원을 받아 제1회 다종 살롱을 개최했다(2006년). 과학기술론을 문화연구의 한 분야로 위치 짓는 것이 타당한가에 대해서는 의견이 분분할 수 있다. (그렇지만 센터와 그 하위조직의 명칭이 보여주듯이 그것이 아예 타당하지 않은 것은 아니다.) 영어권에서 다종 연구의 발상이 문화연구와 연결되는 것은 단순한 우연이 아니다. 성찰 인류학을 거쳐 ‘홈’ 인류학의 성립으로 이어지는 아메리카 인류학의 흐름이 있으며, 그 속에서 (전통사회의 생업이나 샤머니즘 연구자는 ‘다종민족지’를 논하지 않았지만) 주로 과학기술 인류학을 기본으로 하는 영어권의 ‘다종민족지’는 이미 시작됐다고 말할 수 있다.

이러한 다종민족지적 접근에는 UCSC의 교원과 출신자(이른바 ‘캘리포니아 학파’)가 깊이 관여해왔다. 대표적으로 애나 칭(Anna Lowenhaupt Tsing)과 앞서 언급한 커크시를 들 수 있다. 다종민족지에 많은 영향을 준 도나 해러웨이와 성찰 인류학의 최선봉에 섰던 제임스 클리퍼드는 바로 그곳에서 진행한 ‘역사의 의식’ 프로그램의 동료였다. 해러웨이의 『종과 종이 만날 때』(최유미 옮김, 아우또노미아총서, 2022)의 앞부분에는 제임스 클리퍼드가 산책 중에 촬영한 사진이 등장하는데, 해러웨이의 “동료이자 친구인 짐[제임스 클리퍼드]”은 그녀와 자주 이야기를 나누었다. 해러웨이는 과학사가이고 클리포드는 인류학사가라는 점을 생각하면, 현대사회에서 지식생산의 양상을 역사학적인 수법으로 날카롭게 분석한 두 사람이 같은 프로그램에서 근무하고 또 친구가 된다는 것은 그리 이상한 일이 아니다.

내가 말하고 싶은 것은 성찰 인류학에서 다종인류학으로의 전환은 어디까지나 같은 연장선에 있다는 것이다. 커크시가 말했듯이, 영어권의 다종인류학은 “새로운 장르의 서술방식이자 조사 방식”이며 어디까지나 “자연문화 비평(naturalcultural criticism)이라는 새로운 장르”를 목표로 하는 시도로서 구상되었다. 성찰 인류학적인 ‘문화비평’이 아닌 ‘자연문화 비평’이라 함은 인간사회에 대한 서술에 머무르는 것이 아닌 인간 이외의 존재와의 얽힘으로부터 인간사회를 해명해가겠다는 표명이다.

2. 다종민족지에 대한 비판과 응답

그런데 성찰 인류학이 문제시한 ‘표상’의 정치학은 ‘자연문화 비평’에서도 쉽게 해소되지 않았다. 다종민족지는 새로운 ‘표상’의 문제에 직면했다. 그것은 인류학에서 다수 종인 인류가 ‘소수자’인 다른 종, 특히 멸종위기종을 기록하며 대변하는 것을 둘러싼 ‘생물문화적인 표상’의 문제를 가리킨다. 매튜 왓슨(Matthew Watson)은 애나 칭과 반 두렌(Thom van Dooren)의 연구에 대해 인간 활동이 압도적인 속도로 자연의 변형을 일으키게 된 인류세라는 묵시적인 시대를 맞아 현실 도피적인 ‘희망’만을 이야기한다고 가차 없이 비판한다(Watson 2016).

예를 들어 반 두렌은 인간의 보호를 받은 멸종위기종(정확히는 야생절멸종)인 하와이까마귀(Corvus hawaiiensis)가 야생에 방류된 후 야생의 하와이까마귀와는 다른 행위전략을 채택하는 것에 근거해 본질주의적인 ‘종’ 개념을 재고해야 한다고 주장한다(van Dooren 2016). 그러나 왓슨은 이에 대해 반 두렌이 철학적인 논의를 잘 정리했지만 하와이에서 까마귀와 인간의 관계에 관한 역사적, 민족지적인 데이터의 제시에 소홀했다는 점을 지적한다. 왓슨에 의하면 반 두렌의 이 논문은 하와이의 생물보존 역사에 대해서는 거의 논하지 않는 대신 인류의 미래에 있어서 생존에 대한 불안(인류와 다른 생물 종의 연쇄적 절멸)을 강하게 부각한다. ‘다종민족지’는 동물을 ‘기호’로서 조합해서 이야기를 엮어가는 ‘신화’와 같은 방식으로 자종(自種)(사람)의 생존에 대한 불안을 얼버무리기 위해 타종(他種)(하와이까마귀)을 기호화해서 만들어낸 우화를 내세워 가짜 희망을 선전하는 ‘신화’적 실천에 불과하다는 것이다(Watson 2016).

왓슨의 비판은 환경 철학자인 반 두렌을 ‘다종민족지’의 대표적인 예(의 하나)로 삼는다는 점에서 약간의 의문이 남는다. 그렇지만 그의 지적이 유의미한 것은 다종민족지학자는 생물학자나 생태학자와 대화할 ‘방법론적, 정치 윤리적인 의무’가 있다고 주장한다는 데에 있다(Watson 2016: 166). ‘자연에 대한 인간사회의 표상’이 아니라 ‘자연’ 그 자체를 말해야 한다는 것이다. 다종인류학이 조만간 자연과학의 담론과 어떤 형태로든 마주해야 한다는 것은 분명하다. 그러나 그것이 자연과학자의 논문에서 ‘자연’을 무비판적으로 인용하며 그 자체로 묘사해서 포스트휴먼 철학으로 주해한 것일 수는 없다. 반 두렌의 논의는 환경 철학적으로는 매우 흥미롭지만, 그의 논의를 다종인류학의 민족지적 기술의 본보기로 삼게 되면 ‘다종민족지’의 가능성을 좁힐 수 있다.

지금 고민해봐야 하는 것은 다종인류학의 민족지적 기술에서 문화인류학이 자연과학과 어떻게 마주할 것인가이다. 물론 질문의 답은 하나가 아니다. 나는 이 질문을 『문화를 쓴다』의 연장선에서 다루려 한다. ‘문화를 쓴다’를 둘러싼 정치학적 논의는 결과적으로 이제까지 민족지적 기술의 대상이 아니었던 인류학자의 ‘홈’에 사는 집단을 문화적 ‘타자’로 삼게 했다. 그리고 ‘홈’의 ‘자연문화 비평’을 지향하는 다종인류학에서 ‘자연’ 그 자체를 어떻게 기술할 것인가(‘자연’ 그 자체가 민족지적으로 기술할 수 있는가)라는 질문이 전면에 등장한다. 민족지학자가 자신의 ‘홈’을 연구하기 시작할 때 그 장소에서 당연시된 ‘자연’과 ‘문화’라는 개념을 다시 묻는 것은 어떤 의미에서는 당연한 행보라고 할 수 있다.

자연과학과의 대면에 대해서는 대략적인 방향성이 나와 있다. 과학기술 인류학이라면, 실험실이나 야외에서 지식생산의 과정 그 자체를 연구해야 한다고 말할 것이다. 말하자면 자연과학자는 ‘정보제공자’가 된다. 생태 인류학이라면, ‘사회’에 관한 자신의 조사와 ‘자연’에 관한 자연과학자의 조사를 조합해서 ‘사회생태 시스템’을 연구해야 한다고 말할 것이다. 여기서 자연과학자는 ‘공동연구자’로 상정된다.

내 생각에 다종인류학자는 ‘공동연구자=정보제공자’로서 자연과학자와 진지하게 대화해야 한다. 성찰 인류학에서 우리가 배운 것 중 하나는 ‘타자’를 서술하는 데에는 항상 권력이 배어 있으며 민족지학자의 권위를 재고하기 위해 다성적인 민족지의 ‘공동 제작’이 필요하다는 것이다. 이러한 성찰 인류학적 관점은 이미 많은 인류학자 사이에서 자명하다. 특히 표상의 폭력성에 대해 진지하게 생각해야 하는 선주민 연구에서는 일방적인 표상이 되지 않기 위한 노력이 축적되어왔다. 이 원칙은 과학기술 인류학에서도 예외가 아니다. 선주민의 고로(古老)는 이제 단순한 ‘정보제공자’가 아니며 적어도 ‘현지 조사의 조언자(컨설턴트)’로서 점차 그 인식이 바뀌고 있다. 이러한 태도는 자연과학자에게도 마찬가지다.

그리고 이것은 다종인류학의 방법론과도 직결되는 문제다. ‘자연에 관한 인간사회의 표상’을 연구할 뿐만 아니라 ‘자연’ 그 자체를 서술하고자 한다면, 참여 관찰과 인터뷰 이외의 방법론을 적극적으로 받아들이는 것도 검토되어야 한다. 다른 분야의 조사방법을 습득한다면 ‘인류학’의 가능성이 한층 더 커질 것이다. 다시 한번 2020년대의 ‘실험실 민족지’를 구상해야 할 때다.

헤더 스완슨(Heather Anne Swanson)의 논고는 이러한 시도에 관해 유의미한 시사점을 던져준다. 그녀는 비인간을 인류학적으로 연구하기 위한 방법론을 구상한다. 그녀는 “비인간을 더욱 진지하게 다룰 필요가 있다고 말하기는 쉬울지 몰라도 비인간의 실천에 대해 질문하려면 어떤 지식실천을 구사해야 하는지를 아는 것은 극히 어렵다”(Swanson 2017: 85)고 말한다. 이러한 난제를 넘어서기 위해 그녀가 제안한 것은 자연과학의 방법론을 부분적으로 도입하는 것이다.

스완슨은 연어의 ‘생활사(life history)’를 알고 싶었지만, 어류학 및 어업 관리학의 선행연구에서는 자신이 알고 싶은 부분을 찾을 수 없었다. 연어의 자연과학적 연구에서는 연어의 비늘과 이석(耳石)[동물의 내이(內耳)에 있는 골편. 이것으로 나이를 가늠할 수 있다.]에 남겨져 있는 상처의 흔적을 독해함으로써 연어의 ‘생활사’를 탐구한다. 그러나 그녀는 개개의 연어가 태어났을 때부터 죽을 때까지 어떤 ‘역사’를 가지는지를 기술하는 데에 관심이 있었다. 이에 반해 연어 연구자는 치어(稚魚)의 생활패턴이 어떻게 생존율에 영향을 미치는지를 통계적으로 조사할 뿐이다. 그렇다면, 과학 논문을 읽는 것만으로는 스완슨의 관심사를 해결할 수 없다. 그래서 그녀는 스스로 자연과학자의 방법론을 터득해 그것을 구사함으로써 스스로 알아가고자 한다. 이것은 ‘다종민족지’의 여러 선택지 중 하나일 수 있다. 예를 들어 어류학자가 지금까지 거의 주목하지 않은 이석(耳石)의 외연부(연어 삶의 마지막 상황을 보여주는 부분)를 관찰함으로써 연어가 알을 낳기 위해 강을 거슬러 오를 때 그 삶의 방식을 아울러서 연어 개체의 상세한 ‘생활사’에 대한 기술이 가능할 수 있다(Swanson 2017: 92).

스완슨에 의하면, 인류학자는 자신의 연구대상인 인간사회의 ‘역사’를 연구하는 데에서 (역사학자와 마찬가지로) 문헌연구를 당연하게 받아들이듯이 직접 관찰할 수 없는 부분을 조사하기 위해 타 분야의 연구방법을 가져올 수 있다. 비인간의 ‘역사’ 또한 연구대상이 된 오늘날 마찬가지로 자연과학 분야의 연구방법을 가져와야 한다고 그녀는 주장한다. 특히 연어의 경우 비늘이나 이석(耳石) 연구에 사용되는 마이크로필름은 역사연구를 위해 도서관에 배치된 신문기사의 영인판처럼 인류학자가 자신의 연구에 활용할 수 있어야 하며, 그것은 그리 어려운 작업이 아니다(Swanson 2017: 87-8).

앞서 논했듯이 스완슨은 다종민족지가 현실 도피적인 희망을 말하는 ‘다종 신화학’이 되고 있다고 비난했지만, 스완슨의 주장은 그러한 비난을 넘어서는 길에 대한 모색으로도 읽힐 수 있다. 다종인류학은 자연과학의 기존 ‘사실’을 포스트휴먼 철학의 용어로 ‘번역’해서 난해하게 다시 말할 뿐인 것이 아니라 자연과학자를 ‘공동연구자=정보제공자’로서 각각의 연구관심의 차이를 생산적인 대화의 계기로 삼아 자신의 관심사를 연구하는 시도라고 할 수 있다. 물론 지금까지 문화인류학에서는 ‘서구적 근대’의 지식생산의 헤게모니를 ‘지역화’하는 방향으로 논의를 진행해왔으며, 자연과학의 방법을 도입한다고 해서 그 모든 문제가 해결되는 것은 아니다(Swanson 2017: 92-3). 그러나 스완슨의 주장은 새로운 연구 디자인의 구체적인 제안이라는 점에서, 또 인류학의 ‘종적(種的) 전회’를 둘러싼 논의를 발전해간다는 점에서 경청할 가치가 충분하다.

3. 일본으로부터의 발신

지금까지 영어권에서 전개된 ‘다종민족지’에 관해 훑어보았다. 현재 ‘캘리포니아 학파’는 인문학의 여러 분야의 연대와 자연과학 영역과의 대화에 기반해 인류세를 사고하는 글로벌한 조류와 합류하며 환경 인문학을 이끄는 하나의 운동체로서 강력한 영향력을 발휘하고 있다(Tsing, Swanson, Gan and Bubandt 2017). 또한, 최근 환경 인문학은 세계적으로 발흥하는 분야이며 이미 국제 저널리즘의 주요한 흐름으로 부상했다.

환경 인문학에서 핵심 개념인 ‘인류세’는 ‘인류세’를 둘러싼 문제가 궁극적으로 인류[문명]사를 재검토하지 않고서는 해결할 수 없음을 말해준다. 칭은 여성주의적인 입장에서 곡물의 재배화가 도시국가를 형성하고 여성 억압을 일으켰으며 대항해시대에 이르러 식민화에 의한 단일농업(monoculture)의 지구적 규모로의 확대에까지 이른 ‘인류=남성’의 문명사를 논한 다음 단일종 재배를 교란하는 대항 축으로서 주변적인 버섯을 지목한다. 이 장대한 여성주의적 인류 문명사는 “인간의 본성(자연)은 종간 관계”(Tsing 2012: 144)라는 본문의 말과 함께 잘 알려져 있으며, 영어권의 ‘다종민족지’에 있어서 프롤레고메나(Prolegomena 序說)로 자리하고 있다. 이 논고는 흥미로운 관점을 제시하는 한편으로 왓슨이 반 두렌에 대한 비판에서 서술한 것과 매우 유사한 위험을 안고 있다. 장대한 인류사를 14쪽에 압축한 애나 칭의 논고는 ‘인류=남성의 문명’ 대 ‘주변적인 것으로서 버섯’이라는 너무나 흔한 선악 이분법의 우화로 비치고 말았다.

우화가 나쁜 것은 아니다. 오히려 왓슨의 비판을 역이용하면 ‘다종민족지’의 초창기 성공은 인간중심주의의 완성과 그 뒤로 이어지는 인류의 몰락을 예상하는 ‘인류세’의 묵시록적인 우화와는 정반대로 ‘다종민족지’가 ‘인류세’에 경종을 울리는 알기 쉬운 ‘대항 우화’라는 것에 있었다. 그리고 그것은 시대의 추세를 내다본 중요한 시도였다. 그러나 환경 인문학의 구상은 인류가 최종적으로 인류세를 어떻게 이해할 것이며 이 시대를 살아남기 위해 무엇을 할 수 있는가라는 절실한 질문과 마주할 때 틀에 박힌 ‘희망’의 우화만을 계속해서 읊조릴 수는 없다는 문제의식 또한 안고 있다. ‘캘리포니아 학파’의 일원인 왓슨이 자연과학의 방법론을 부분적으로 도입한 민족지 연구의 필요성을 주장한 것도 그 때문이다.

그렇다면 일본의 ‘다종 연구’는 어떻게 이해할 것이며, 일본은 다종민족지에 무엇을 어떻게 기여할 수 있을까? 이마니시 킨지(今西錦司, 1902~1992, 일본의 생태학자・인류학자)의 사상을 이어받은 ‘인터랙션(interaction) 학파’에서는 영장류학, 동물행동학, 생태인류학, 심리학 등 분야의 경계를 넘나드는 논의가 전개되어왔다(木村 2015). ‘동물의 경계’를 주제로 한 스가하라 카즈요시(菅原和孝, 1949~, 인류학자)의 저작은 이 연구 그룹에서 성취한 하나의 이론적 도달점을 보여준다. 카스가 나오키(春日直樹, 1953~, 인류학자), 모리타 아츠로(森田敦郎) 등은 과학기술 인류학을 기반으로 논의를 전개해왔다. 이 흐름 속에서 영어권의 ‘다종민족지’가 일본 국내에서도 다뤄지게 되었다. 오무라 케이이치(大村敬一)는 북방 수렵채집민(이누이트) 연구와 과학기술 인류학을 교차시킨 논의를 전개해왔으며 최근에는 영어권의 다종민족지 연구자와도 대화를 시작했다. 나카자와 신이치(中沢新一)의 예술 인류학은 ‘존재론적 전회’의 흐름 속에서 이해할 수 있으며, 오쿠노 카츠미(奥野克巳) 등은 종교 인류학과 생태 인류학에 기반해서 인간과 동물의 관계에 관한 민족지적 연구를 발표해왔다. 오쿠노가 책임자로 진행한 ‘인간과 동물의 관계에 관한 프로젝트’는 다종인류학 연구회의 원류이다.

이 연구회는 지금까지 일본의 다종 연구 동향을 살피면서 인류학의 경계를 초월한 연대를 모색하고 있다. 최근 환경 문학의 연구자를 중심으로 인문학계의 여러 분야를 융합해서 ‘환경 인문학’을 구상하는 움직임이 국내에서도 시작되었다. 그 효시로서 『환경 인문학』(2017)이 있다. 그에 앞서 2016년에 새와 인간의 관계를 주제로 환경 문학과 문화인류학의 대화를 시도한 논집이 출판되었는데(『새와 인간을 둘러싼 사고─환경 문학과 인류학의 대화』(2016)), 이것은 앞서 서술한 ‘환경 인문학’을 지향하는 또 다른 시도로서 위치 지을 수 있다.

나는 환경 인문학 분야에서 일본 학계가 기여할 가능성을 두 가지로 상정한다. 우선은 일본의 연구자들 사이에 연면히 이어져 온 인류에 관한 인문학과 자연과학의 융합연구를 들 수 있다. ‘인간’이 어떻게 탄생했는지를 사고하는 데에서 영장류로부터 현생 인류까지의 호미니제이션(hominization, 인간화) 과정에 대한 고찰은 필수 불가결하다. ‘영장목 사람과 사람족 사람속’이라는 묶음은 이미 절멸한 화석인류까지 포함해 우리 현생 인류가 살아남기까지 그 진화사적 과정이 언제나 이미 ‘다종’적이었음을 상기한다.

일본의 환경 인문학의 또 다른 가능성은 세계 아카데미즘에서 일본어라는 주변부 언어로 사고하게 하는 전략에 있다. 탁월한 우화=신화는 새로운 세계를 상상하고 창조하는 힘이 있다. 환경사학자 호조 카츠타카(北條勝貴)는 미야자와 겐지의 『은하철도의 밤』(1933)과 미야자키 하야오의 《모노노케 히메》(1997)의 오마주 단편소설을 『환경인문학』에 실었다. 이 단편소설은 자넬리[『은하철도의 밤』에서 주인공 조반니를 괴롭히는 동급생]가 《모노노케 히메》의 이야기가 담긴 책을 읽으면서 야오비쿠니[인어고기를 먹고 800년간 살았다는 일본의 전설 속 비구니], 박사 등의 등장인물과 대화를 이어나간다는 설정에서 이야기가 진행된다. 본문과 주석에서 『은하철도의 밤』에 나오는 ‘해달 저고리’를 둘러싼 수수께끼를 북방의 모피교역에 관한 문헌에서 끌어와 풀어가고, 제철 산업에 기반한 ‘나라’를 만들기 위해 ‘시시가미’ 살해를 기획하는 《모노노케 히메》의 에보시 고젠에 동조하게 되는 자신을 발견한다.

호조는 두 작품을 환경 문학으로 독해할 뿐만 아니라 동아시아 환경사의 주요 논점을 밝히면서 유랑민의 풍설(風說)을 이야기로 만들어내는 영위로서 환경사를 다루고 있다. 환경 문학과 환경사를 종횡무진 교차시키는 호조의 시도는 역사에 내재하는 서사성을 마음껏 살려내는 (좋은 의미에서의) ‘다종 신화학’이라고 할 수 있다. 또한, 호조의 이야기는 야오비쿠니 전설과 신 죽이기에 관한 역사 민속학적인 주제에서 착상한 것일뿐더러 니시다 마사키(西田正規, 1944~, 일본의 인류학자)의 정주혁명론과 같은 인류사의 영역에까지 펼쳐진다. 일본어 문학과 영상 작품의 배경에 깔린 환경사와 민속학적인 주제를 예리하게 읽어내며 이야기의 형식 속에서 학술적인 비평을 전개하는 호조의 작품은 재밌는 읽을거리로도 충분하며 일본에서 발신하는 환경 인문학의 가능성을 엿보여준다.

4. 예술과 과학의 틈새에서

제임스 클리퍼드에 의하면, “민족지학자는 종종 얼치기 소설가라고도 불린다”. 클리퍼드의 이 말은 성찰 인류학의 시작을 알린 것인데, 지금 또 다른 의미에서 그 말을 인용해야 할 때가 도래한 것 같다. 클리퍼드는 인류학을 “문화에 관해 쓰고, 문화에 맞서 쓰고, 문화의 사이에서 쓰고, 나아가 더 넓은 실천 활동을 향해 열어” 가고자 했다. 지금 우리가 지향해야 하는 것은 ‘자연과 문화의 얽힘’에 관해 쓰고 그에 맞서 쓰고 그 사이에서 쓰는 행위를 모색하며 실천적으로 붓을 잡는 것이다(라고 말하면서 나는 지금 키보드를 치고 있다). 그리고 콜린 턴불(Colin M. Turnbull)이 열대 아프리카 숲속에서 음부티족(Mbuti)[콩고 내륙에 사는 니그로이드 피그미에 속하는 수렵채집민] 사람들 옆에서 타자기를 두드리던 시대에서 반세기가 지난 작금에 이르러 민족지는 다양한 표현방법에 열려 있다는 것을 유념해야 한다.

여기서 우리는 성찰 인류학 이상으로 민족지적 실험이 ‘예술과 과학의 틈새에서 쓰는’ 행위라는 것을 깨달아야 한다. 나는 예전에 야생생물관리 분야에서 민족지의 역할이란 ‘자연을 쓰는 것’이라고 말한 바 있다. 이것은 ‘문화를 쓰는’ 전문가로 통하는 민족지학자가 야생생물관리에 현지인의 의견이 반영되도록 하며 또 그 관계자와 협동해가기 위해서는 ‘문화적으로’ 구축된 표상을 해명하는 것은 물론이고 ‘자연’ 자체를 충실하게 기술해야 한다는 것을 뜻한다. 알래스카에서 매해 강을 거슬러 오르는 연어의 개체 수가 감소하고 있는데, 이 문제에 대해 알래스카 선주민은 비버 댐(Beaver Dam)의 증가와 건조화의 영향을 원인의 하나로 지목해왔다. 이에 반해 북아메리카의 어류 관리학은 비버 댐이 치어의 생장에 좋은 영향을 미치고 있다고 평가하며 이 방향에서 연구를 진행하고 있다. 이에 따라 당국에서는 자원관리에 선주민의 의견을 반영해야 한다는 당위를 견지하면서도 비버 댐이 연어의 개체 수 감소와 무관하기를 바란다. 나는 알래스카 니콜라이 마을의 사냥꾼들이 연어 역류지점에서 곰을 사냥할 때 행하는 일련의 활동을 기술한 민족지에 양쪽의 주장이 모순되지 않을 가능성을 제기했다.

앞서 언급한 스완슨의 시도는 연어의 비늘과 이석의 자연과학적 관찰을 연어의 ‘생활사’ 기술에 도입하려는 구상이고, 나의 시도는 사냥꾼의 실천에 재빠르게 반응하는 연어에 관한 야외관찰의 자연지(自然誌)에 기반한 것이다. 이 둘은 조사방법이 다르지만 둘 다 민족지학자와 자연과학자 간 관심의 차이를 생산적인 대화의 계기로 삼고자 했으며, ‘현지인에 의한 연어의 표상’을 (부분적으로) 넘어서는 민족지를 지향하고자 했다. ‘사이언스’(과학)을 무시하거나 무조건 수용하는 것이 아니라 ‘사이언스(과학)’와 ‘아트(기술/예술)’의 틈새에 있는 자로서 민족지학자는 자연과학자와 대화를 계속하는 길밖에 없다.

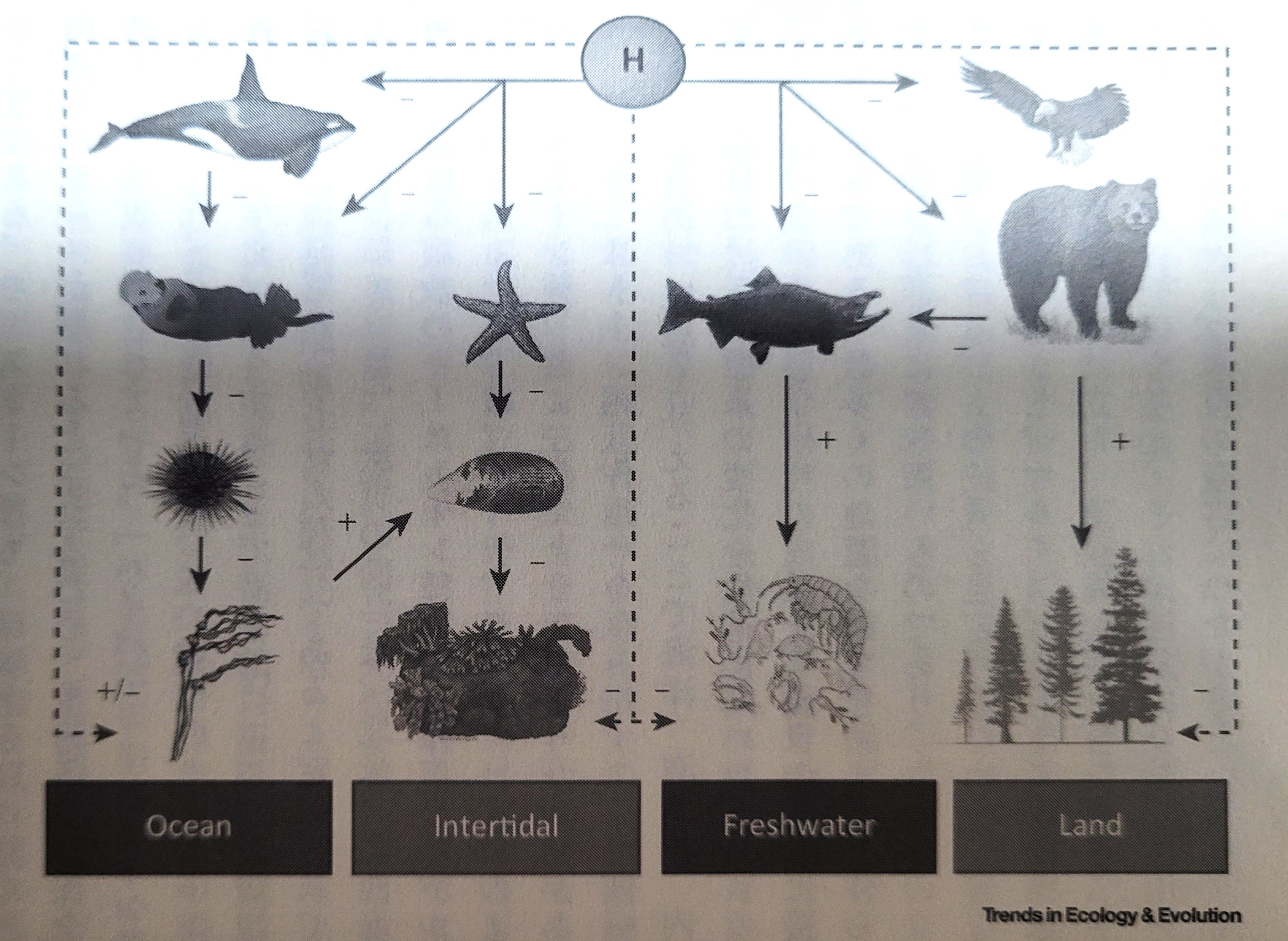

최근 생태학자 보리스 웜(Boris Worm)과 로버트 페인(Robert T. Paine)(2016)은 인류를 하이퍼키스톤종(Hyperkeystone species)의 한 종으로 특징짓고자 했다. ‘키스톤종[중추종(中樞種)]’이란 생태학의 용어로서 개체 수가 생태계에 미치는 영향이 비교적 큰 종을 가리킨다. 보래 ‘키스톤’이라는 말은 아치 형태의 벽돌 구조물을 건설할 때 맨 위 중앙부에 끼우는 요석(要石)을 뜻하며, 구조물이 안정화하는 데 필수 불가결하다. 키스톤종 또한 아치 구조물의 키스톤처럼 환경에서 빼버리면 생태계의 균형이 붕괴할 수 있으며, 이에 따라 생물 다양성을 보존하는 데에서 매우 중요하다. ‘하이퍼키스톤종’이란 “여러 서식지의 각기 다른 키스톤종에 영향을 미치며, 그리하여 잠재적으로 연속한 복수의 상호작용 간의 연쇄를 구동시키는 종”으로 정의된다(Worm and Paine 2016: 601). 다음의 그림은 북아메리카 북서해안에서 복수의 키스톤종 간의 상호작용을 모델화한 것이다. 사람은 범고래, 해달, 불가사리와 같은 키스톤종 그리고 곰과 연어 간의 ‘키스톤 상호작용’을 만들어내는 관계에 많은 영향을 끼치고 있으며, 이 영향은 해양, 조수간만, 내수면, 육역(陸域)에서의 생태계의 급속한 변화를 불러온다.

이 그림은 북아메리카의 생태학 연구성과를 인류세 논의에 접속시키려는 시도의 하나다. 수많은 견실한 연구에 기반해 만들어낸 이 모델은 매우 흥미로우며, 생태학적 관점에서 인류세에서 인간의 위치를 지정하는 데 유용한 시안이라고 할 수 있다. 그러나 다종인류학의 민족지학자라면, 정점에 자리한 인간이 정점의 포식자까지 포괄하는 키스톤종에 일방적으로 영향을 주고 그러한 영향이 연쇄적인 상호작용을 만들어내며 경관 차원의 변용으로 이어진다는 이해는 인간중심주의로 볼지 모른다. 인간중심주의의 관점에서 보면, 이 그림은 신, 인간에서 동물, 식물, 무생물로 이어지는 계층적인 질서를 형상화하는 중세 기독교 유래의 ‘거대한 연쇄’의 현대판─이미 신이 죽었다면 정점에는 인간뿐이다─으로 보일 수도 있다.

다종인류학 및 환경 인문학은 이러한 인류세를 둘러싼 새로운 논의에 어떻게 대응해야 할까? 앞으로 생태학에 의한 이 모델의 세밀한 검증이 진행되겠지만, 이때 인문학 연구자는 무엇을 해야 할까? 비판할 수도, 사고의 단서로 삼을 수도 있다. 그러나 무엇보다 다른 분야의 ‘인류세론’을 예의주시하며 사고의 양식(糧食)으로 삼아야 하지 않을까? 생태학 등의 자연과학 분야에서 사용되는 개념과 연구방법론을 어떻게 비판적으로 수용할 것인지는 과학과 예술의 틈새에서 탄생한 인류학이 ‘종적 전회’를 이뤄가는 데에서 중요한 과제일 것이다. 일본의 다종 연구는 인문학과 자연과학의 융합연구를 다시금 발전시킴으로써 새로운 돌파구를 마련해야 하지 않을까? 나는 그렇게 생각한다.

近藤祉秋, 「マルチスピーシーズ人類学の実験と諸系譜」 『たぐい』 Vol.1, 2019年3月.

'번역글' 카테고리의 다른 글

| 세계의 웅성거림에 귀 기울이다: 브뤼노 라투르의 사상적 계보와 그 비전_시미즈 다카시 (1) | 2024.06.29 |

|---|---|

| 독감세상(Un monde grippé)(2010년)_프레데릭 켁 (0) | 2022.04.09 |

| 생물과 물질의 댄스─팀 잉골드에 관한 에세이 (0) | 2022.04.04 |

| 기호와 관습: 레비스트로스, 실천적 철학자_파트리스 마니글리에 (0) | 2022.01.01 |

| 자연과 주체성_오귀스탱 베르케 (0) | 2022.01.01 |