팀 잉골드의 주요 저작 중 하나인 『메이킹─인류학・고고학・예술・건축』의 일본어판 공역자로 참여한 카네코 유의 '잉골드론'이다. 그는 다음의 글에서 이야기한 대로 2019년 태국과 라오스의 경계 숲에서 수렵채집민으로 살고 있는 므라브리족에 관한 영상을 촬영했다(https://www.youtube.com/watch?v=5_pgz60dtqE). 다음의 글은 그러한 자신의 영상인류학적 활동과 접목해서 잉골드의 "메이킹(making)"과 "라인즈(lines)"를 논하고 있다.

생물과 물질의 댄스─팀 잉골드에 관한 에세이

카네코 유(金子遊)[일본의 비평가, 영상작가, 1974~]

만들기란 무엇인가?

팀 잉골드(Tim Ingold)는 1948년 잉글랜드 남부의 버크셔주(Berkshire州)의 레딩(Reading)에서 태어나 케임브리지 대학에서 박사학위를 취득한 사회인류학자다. 1970년대부터 핀란드 북동부의 라플란드(Lapland)에 사는 사미족을 현장 연구했다. 그는 전통적으로 순록의 사냥과 사육을 통해 생계를 이어온 사미족 사회가 현대에 이르러 어떻게 변용되었는지를 탐구했다. 그 후 맨체스터대학에서 교편을 잡았고, 1999년부터 애버딘 대학에서 인류학을 가르쳐 왔다.

내가 공역에 참여한 『메이킹─인류학・고고학・예술・건축』(원제 Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture)은 2013년(일본어 번역본은 2017년)에 간행된 팀 잉골드의 저서이다. 집필의 경위에 관해서는 저 책의 서문과 1장에 자세히 나와 있다. 잉골드 자신의 말에 의하면, 그는 맨체스터대학에 있은 1990년대 후반부터 예술과 건축과 인류학의 접점을 찾기 위해 매달 연구회를 열었다. 그리고 ‘메이킹(making)’을 속에서부터 알기 위해 연구자, 학생들과 함께 나뭇가지를 모아 말려서 바구니로 엮거나 자신들이 만든 가마에서 그릇을 구워내거나 화음을 맞춰 합창연습을 하거나 건축을 위한 설계도를 작성했다. 이 독특한 인류학적 탐구 방법은 처음 시도되는 것들이었다. 1999년 이후 애버딘 대학에 인류학과 설립에 관여한 잉골드는 인류학(Anthropology), 고고학(Archeology), 예술(Art), 건축(Architecture)이라는 알파벳의 ‘A’를 첫 글자로 하는 각각의 분야를 조합해서 <네 개의 A>라는 과정을 창설하고 학부생과 대학원생을 위한 강의를 열었다. 실습과 워크숍, 집단활동을 다양하게 편성한 이 매력적인 강의의 진행방식과 내용에 대해서는 『메이킹』에서 확인할 수 있다.

팀 잉골드는 저서 『라인즈(Lines)』(2007년 출간)에서 문자 기록, 음악의 기보법, 직물, 손금, 지도, 스토리텔링 등을 사례로 해서 인간 세계에 보편적으로 존재하며 끊이지 않고 운동하는 ‘선(lines)’을 풀어내어 큰 반향을 일으켰다. 말할 것도 없이 이것은 들뢰즈-가타리 철학의 ‘도주선’ 개념에서 착안한 것이다. 국가라는 권력 혹은 가족 모델에 의한 억압으로부터의 도주선을 보다 문화적이고 구체적인 지평에 펼쳐놓고 그로부터 풍부한 ‘선’의 세계를 추출한 이 영역 횡단적인 책에 대해 잉골드는 “이 연구를 통해 나 자신이 인류학과 결별한 것이 아닌가 자문한다.”라고 일본어판 서문에 썼다.

그런데 『라인즈』 다음에 발표한 저서 『살아있기(Being Alive)』(2011)를 거쳐 출간한 『메이킹』에서는 원생인류의 주먹도끼, 성당의 고딕 건축양식, 회화와 소묘의 차이 등 인류학과 다른 학문 분야와의 각각의 접점을 탐지하는 시도에 깊이 천착하여 독자들에게 지적인 놀라움을 선사한다. 『메이킹』은 『라인즈』에서 광범위하게 확장된 인류학적인 지(知)의 문제를 자기 자신의 신체나 손을 사용해서 다시 배워가는 실천의 책이라고 말할 수 있다. 그렇다면 잉골드는 인류학을 떠나 고고학, 예술, 건축 등과의 경계에서 자신의 사상과 연구 테마를 찾아낸 것이 아닌가?

이렇게 보면 『메이킹』 제1장을 중심으로 전개된, 인류학과 민족지에서의 작업 구별의 문제가 중요하다. 잉골드는 민족지를 깎아내릴 생각은 없다고 단언한 후에 민족지적 기술이란 만물이 무엇인지를 배우고 그 기록자료와 데이터의 작성을 목표로 하는 것임을 강조한다. 이에 반해 인류학의 본질은 참여 관찰 등을 통해 인생행로의 무언가를 배우면서 자기 자신을 생성 변화시키는 것이라고 말한다. 그에 따라 그에게는 민족지가 아닌 인류학이야말로 무기물이나 유기물의 생성 변화의 흐름에 조응하면서(correspond 응답, 조화) 무언가를 만들어내는, 인간의 ‘만들기’에 이바지할 수 있는 지혜의 원천이다.

물론 이 속에는 들뢰즈-가타리의 철학에의 깊은 공감이 있다. 들뢰즈-가타리의 저서 『천의 고원』에서는 얼핏 강고하고 불변의 물질로 보이는 무기물의 금속조차도 광맥에서 채굴된 광물로서 휘발하고 용해하고 제련하고 거푸집에 담기는 등의 흐름을 가진 ‘비유기적 생명’으로 파악한다. 잉골드가 말하는 ‘만들기’란 특정의 건축가나 예술가의 그것을 의미하기보다 금속의 ‘물질-흐름’에 따라 탐광자, 채굴자, 야금술의 장인이 다양한 배치배열을 입히는 것과 같은, 인간계에 널리 사용되는 기술적인 영위이며, 그것들을 인류학적으로 기술하려는 시도이다. 만약 인류학이라는 것을 한 인물의 직능적 전문성이나 연구의 기반을 제공하는 지(知)의 체계라고 생각한다면, 절대로 『메이킹』을 인류학 저서라고 인정할 수 없을 것이다. 그러나 잉골드가 주장하듯이 인류학이 주변 세계에 주의를 기울여서 지혜를 얻고 참신한 지적 공기를 흡수해서 점차 자신을 변화시켜 환경에 적응해가며 복잡한 자기 자신과 우주와 세계를 있는 그대로의 모습으로 이해하기 위한 지(知)의 길이라고 한다면, 『메이킹』만큼 인류학적인 모험을 감행한 책이 없을 것이다.

예술과 인류학

나 자신은 팀 잉골드와 대면한 적이 없고, 시인이자 비교문학자인 스가 케이지로(管啓次郞)가 잉골드와 만났었다. 스가가 잉골드의 인상에 대해 “굵은 팔뚝에 털이 무성한 야성적인 느낌의 사람이다.”라고 한 말은 선뜻 이해하기 어려웠다. 젊은 한때 200~300kg의 순록을 상대한 사람이라는 이미지가 자기 안에서 숙성되어 딱 감이 오는 기분이었다고.

팀 잉골드는 『메이킹』 제1장 「속에서부터 아는 것(Knowing from the inside)」에서 다음과 같이 말한다. 순록 유목을 하는 사미족 사회에 들어가 참여 관찰의 방법을 가지고 그들과 함께 생활한 청년 시절의 일이다. 사미족 사람들이 전통의 지혜를 조금도 가르쳐주지 않았다. 그래서 그들은 분명 가르치는 일을 싫어할 것으로 생각했다. 그러나 시간이 얼마간 흐른 후에 알게 된 것은 진정한 의미에서 무언가를 ‘알기’ 위해서는 그 속에서 스스로 발견하는 과정을 거쳐야 한다는 것이다. 어로, 수렵, 혹은 순록 방목으로 살아가는 사람들은 말로 이야기해서는 ‘가르칠’ 수 없다고 생각한다. 사미족이 가진 이 지혜를 청년 잉골드가 깨달은 것이다.

나 또한 저 사회인류학자의 접근과는 다르지만, 그와 비슷한 것을 20대 후반의 젊은 시절에 경험했다. 볼렉스[카메라 제작회사 이름] 16mm 카메라를 짊어지고 시인 요시마스 고조(吉増剛造) 씨를 쫓아다닐 때의 일이다. 문화인류학자 이마후쿠 료타(今福龍太) 씨와 요시마스 씨가 삿포로의 한겨울 설경을 배경으로 니시오카(西岡) 저수지의 숲(이마후쿠 씨가 ‘니시오카 월든(Walden)’이라고 부른 곳)을 걸으면서 대화를 나눈다고 해서 촬영하러 갔다. 저수지가 얼어서 눈이 쌓이고 그 위에 백로의 발자국이 띄엄띄엄 나 있었다. 거기에 눈길이 멈춘 시인은 “저것은 눈의 바늘땀이라오.”라고 속삭였다. 그로부터 몇 년 후 ‘아마미 자유대학(奄美自由大学)’[이마후쿠 료타의 주재로 아마미 군도(奄美群島)에서 진행하는 형식 없는 배움의 장]에 참가해서 도쿠노시마(徳之島)에서 소가 없는 투우장을 걷는 순례를 하는 중에 요시마스 씨가 웅크리고 앉아 사진을 찍고 있었다. 그는 소의 앞발이 파놓아 움푹 파인 구멍을 보고 “저것은 투우장의 눈동자구먼.”이라고 중얼거렸다. 돌이켜 생각해보면 그는 스스로 생물과 물질로 이뤄진 세계를 학습하고 있은 것이다.

시간의 흐름에 따라 세계는 시시각각 모습을 바꾼다. 그러한 세계를 ‘탐구하는 기술’은 타자에게서 그의 머릿속에 있는 어떤 관념이나 정보를 전달받는 것으로는 불충분하다. 끊임없이 변용하는 생물과 물질에 대해 어떻게 대응해야 할까? 이 질문의 답은 스스로 찾아가는 수밖에 없다. 요시마스 고조 씨가 백로의 발자국을 ‘바늘땀’으로 파악한 것은 단지 시인의 감흥에 불과한 것인가? 잉골드의 말을 빌리면, 그것은 민달팽이가 납작돌 위에 남긴 흔적처럼 이리저리 감기는 선의 그물망(meshwork)이라고 할 수 있다. “이 선은 고리를 만들어 서로 얽히고 또 굽이굽이 꿰매듯이 나아간다.” 연결망(network)의 모든 선이 연결선인 것과는 대조적으로 “그물망의 선은 운동이자 성장의 선”이며 생성 변화하는 선이다. 나는 내 주변에서 질적인 변화를 해나가는 생물과 무생물의 양상을 파악하는 방법을 시인에게서 배웠고, 잉골드는 그것을 ‘살아있기(being alive)’ 혹은 ‘만들기(making)’의 학습이라고 말했다.

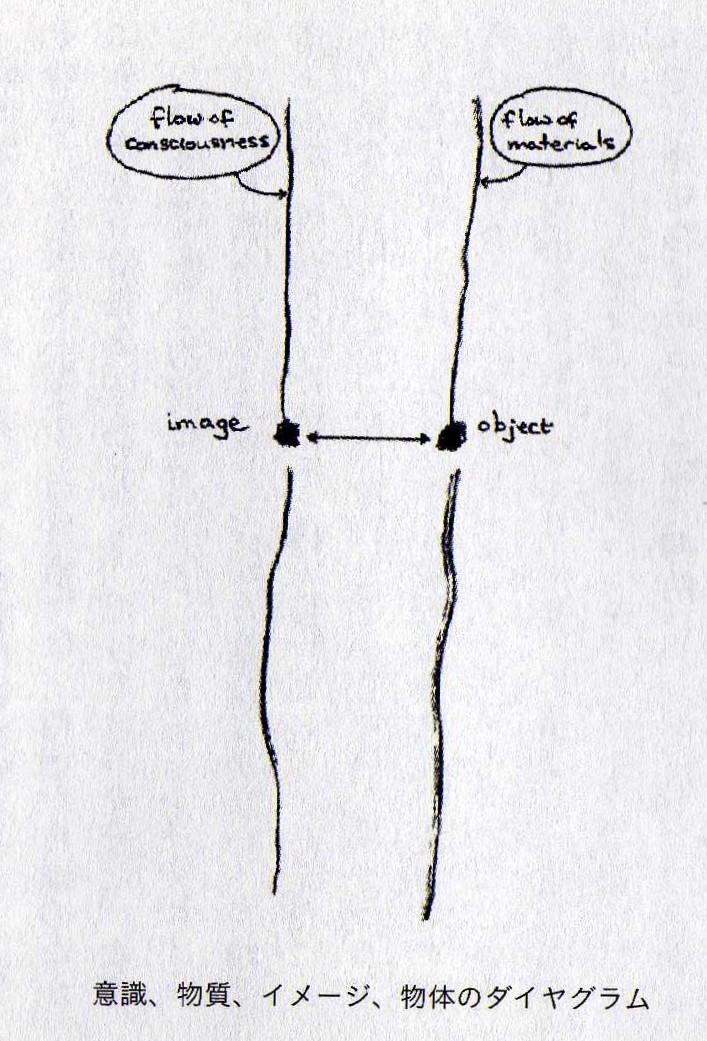

지금까지 ‘예술과 인류학’이라고 하면, 일반적으로는 선주민이 만든 회화, 건축, 조각, 민중예술을 연구하는 것을 의미해왔다. 한편으로 팀 잉골드는 ‘예술과 인류학’이라는 표현을 즐겨 사용한다. 여기서 ‘과/와’가 중요하다. ‘예술과 인류학’에서 감상자는 작품을 통해 제작자의 의도를 미루어 파악하고 작품의 배후에 있는 선행작품으로부터의 영향이나 그것이 제작된 시대가 드리운 그림자를 투시함으로써 작품을 해석한다. 그런데 ‘예술과 인류학’에서 감상자는 ‘예술가(artist)의 길동무가 되어 작품이 세계에서 전개해가는 것을 작품과 함께 본다’. 왜냐하면 작품의 생명은 그 소재에 뿌리내리고 있으며 모든 작품은 완성되는 것이 아니라 완성된 후에도 계속해서 살아가기 때문이다. 이 말은 무슨 뜻인가? 이 말을 이해하기 위해서는 『메이킹』 제2장 「생명의 소재(The Materials of Life)」에 나온 도표를 참조해야 한다. 팀 잉골드는 ‘의식의 흐름(flow of consciousness)’과 ‘물질의 흐름(flow of materials)’을 두 개의 세로 선으로 나타낸다(<그림 1> 참조). 이 두 선은 위에서 아래로 시간이 흐른다. 앙리 베르그송이 말했듯이 시간의 흐름은 시계처럼 숫자로 계측할 수 있는 것이 아니다. 컵에 담긴 물에 설탕을 넣으면 설탕이 서서히 녹듯이 시간의 흐름은 질적인 변화를 뜻하기 때문이다. 인간의 신체도 물질이기 때문에 세월이 흐를수록 얼굴에 주름이 생긴다. 시간의 경과는 두 번 다시 되돌릴 수 없는 질적인 변화이다. 그리고 ‘의식의 흐름’의 세로 선에는 우리의 시각, 청각, 촉각 등의 다양한 감각이 뭉쳐 있는데, 한 장의 사진을 찍듯이 그것을 일순간 멈추게 하면 그것은 이미지가 된다.

그와 더불어 ‘물질의 흐름’인 세로 선 또한 시간의 흐름 속에서 점차 변화한다. 식물이나 동물과 같은 생물은 시간이 흐르면 성장한다. 실은 무생물도 마찬가지다. 단단하고 변하지 않을 것처럼 보이는 강가의 바윗돌도 장구한 세월 속에 이리저리 구르고 물에 씻기어 점차 둥글어진다. 철과 같은 물질도 녹이 슬거나 강도가 약해지거나 부서진다. 아무리 확고한 존재로 보이는 사물도 시간과 함께 시시각각 변하는 것은 생명체와 다를 바가 없다. 생물과 비교해서 질적인 변화의 간격이 길고 속도가 느릴 뿐이다. 즉 물질 또한 한계가 있는 생명을 가졌으며, 비유기적인 생명이다. 잉골드는 우리가 이러한 ‘물질의 흐름’이 정지하는 순간에 물체로서 그것을 지각하는 것이라고 설명한다.

이처럼 이미지에서 물체로, 물체에서 이미지로 변환하는 바로 이것을 잉골드는 ‘만들기(making)’라고 말한다. 그러나 가로 방향뿐만 아니라 시간의 흐름에 따른 세로 방향으로 만드는 것 또한 중요하다. 그것을 표현하기 위해 『메이킹』에서는 “perdurance(연속, 영속)”이라는 조금은 생소한 용어를 사용한다. 물질의 영원한 지속을 뜻하는 것일까? 자신의 뇌리에 있는 이미지를 물질에 찍어누르는 것이 ‘만드는 것’이라는 일반적인 관념은 틀렸다고 잉골드는 지적한다. 미리 디자인을 구상하고 설계도를 만들어 거기에 맞춰서 물질이나 소재를 조립해서 예술작품이나 건축물을 만드는 것이 아니라고 말이다.

『메이킹』에서는 도예를 예로 들어 설명한다. 도공은 점토를 소재로 사용한다. 도자기를 만드는 사람은 물레의 회전에 맞춰 정성스럽게 점토를 매만지고 조금씩 시간이 흐르면서 말라가는 흙과 춤을 추듯이 손가락으로 매만지는 동작을 반복하면서 소재의 내부에서부터 모양을 만들어간다. 도공의 손가락과 소재인 점토 사이에 회전하는 물레라는 제3항이 끼어들면서 생물과 무생물의 댄스는 가능해진다. 또 다른 예를 보자. 나무로 조작을 만드는 사람은 끌을 나뭇결에 따라 위로부터 아래로 밀어 깎는다. 끌의 칼끝은 그 나무가 성장해온 과거의 역사인 나뭇결에 저절로 이끌린다. 사전에 머리에 구상한 디자인을 물질에 찍어누르는 것이 아니라 물질이 질적으로 변화하는 흐름을 좇는 것. ‘만들기’란 이렇듯 물질세계에 참여해서 사물과 힘을 합쳐 작품을 성장시키는 것이며 이에 따라 작품이 생성하는 것이라고 잉골드는 생각한다.

모뉴먼트와 마운드

『메이킹』에서는 클레어 투미(Clare Twomey)라는 예술가의 「광기인가 아름다움인가(Is it Madness. Is it Beauty)」라는 설치미술(installation art)을 소개한다. 옆으로 긴 탁자 위에 굽기 전 점토 상태의 하얀 도기를 한가득 진열해 놓는다. 투미는 물 주전자를 가지고 도기 안에 물을 붓는다. 그러면 당연히 감상자가 보는 앞에서 도기가 천천히 구부러지고 틈이 생기고 느린 그림처럼 무너져서 쪼개진 도기는 탁자나 마루 위에 물을 흘려보내게 된다. 이 작품에서 백색 점토로 만들어진 그릇은 하나의 완성형이 아니라 하나의 덧없는 생명을 가진 존재이다. 이렇듯 현대 예술작품에는 시간에 경과에 따라 물질이 변화해가는 과정 그 자체를 작품 속에 녹여내는 경우가 많다. 예를 들어 내가 아사히카와(旭川)의 가와무라 가네토(川村カ子ト) 아이누 기념관을 방문했을 때, 정원에 더러운 큰 나무가 쓰러져 있는 것을 보았다. 관장인 가와무라 가네이치(川村兼一) 씨에게 저건 무엇인지 물었을 때 이렇게 답했다.

“아, 저것은 스나자와 빗키(砂澤ビッキ)[홋카이도 출신의 조각가]가 만든 토템 막대요. 예술적인 가치가 있는 것이겠지만, 빗키라면 그대로 둘 거라고 생각해서 내버려 두고 있소.”

스나자와 빗키는 주로 나무로 작품을 만든 예술가였는데, ‘눈보라라는 이름의 끌’로 작품을 만들려고 생각해서, 작품이 자연적으로 풍화하고 썩고 마침내 흙으로 돌아가는 것을 작품 제작 속에 집어넣은 인물이다. 삿포로 예술의 숲 밖에서 상설전시되고 있는 ‘네 개의 바람’이라는 대작은 네 그루의 나무 기둥으로 만들어진 작품인데, 이미 그중 한 그루는 땅바닥에 쓰러졌다. 조각작품 또한 언젠가 썩어 없어질 생명의 끝을 맞이한다는, 예술가의 사고방식이 구현된 작품이라고 할 수 있다. 그것은 돌이나 금속에서 모뉴먼트(기념건조물)를 만들고 반영구적으로 그 모습을 유지하려는 사상과 대극을 이룬다. 바로 팀 잉골드가 생각하는 끊임없는 생성 변화의 작품에 가깝다.

지금 모뉴먼트에 대해 언급했는데, 이 용어는 팀 잉골드가 고고학에 대해 생각했을 때에 사용한 키워드이기도 하다. 『메이킹』 제6장은 원뿔형의 마운드가 주제이다. 잉골드는 자신이 촬영한 핀란드의 개밋둑 사진을 책 속에 게재하고, 그것이 ‘마운드’적인 존재 방식을 체현한 것이라고 말한다. 물론 클로드 레비스트로스가 『슬픈 열대』에서 브라질의 적토로 만들어진 개밋둑을 언급한 것을 염두에 두었으리라. 개밋둑 외에도 마운드를 이룬 장소에는 고분의 흔적, 묘지, 퇴적물로서의 조개무지 등이 있다. 잉골드의 ‘연속의 고고학’에서 마운드는 지표면에 나타난 생명과 성장의 원천으로 간주된다.

이에 대해서는 모뉴먼트와 마운드의 성질의 차이를 비교하면 알기 쉽다. 모뉴먼트는 일정한 모습을 남기기 위해 돌이나 금속을 사용해서 기념될만한 인물이나 사건을 반영구적으로 보전하고자 한다. 그에 비해 마운드는 사람들이 순례를 행한다거나 이웃들이 그 주변을 걷는다거나 인근 논밭을 경작한다거나 인간이 행동하는 속에서 기억을 담지하는 장소로서 존재한다. 그와 동시에 수많은 마운드는 신성한 장소이기도 하다. 미야코지마(宮古島)의 성지인 “오타케(御嶽)[오키나와에서 조상신을 모시는 성지]”를 20여 개소 순례했을 때에도 그것이 평평한 토지에서 눈에 띄는 작은 둔덕인 경우가 있었고, 수목이 빽빽한 숲에 오타케가 들어선 경우도 많았다. 혼슈로 말하자면, 신사가 있는, 수호신을 모신 숲도 원래는 기암괴석이나 오래된 나무가 있는 높고 낮은 둔덕인 경우가 많다. 그러한 성지에는 애니미즘적 신령의 유래담이 전해오는데, 훗날 그것이 불교와 습합한다거나 근대에 이르러 신도와 불교 분리령(分離令)으로 제신(祭神)이 바뀐다거나 한다. 그렇지만 표면상의 종교나 제신이 바뀌어도 물질과 장의 힘을 가진 성지 자체는 불변한다. 모뉴먼트는 시간이 지나면 풍화하지만, 마운드는 풍화하지 않는다. 거기에 식물이나 곤충이 서식하고 흙이 퇴적하고 빗물이 표면을 씻기고 세월이 흘러도 마운드는 헐지 않는다. 이 지적은 팀 잉골드의 탁견이다. 마운드는 커지든지 작게 깎이든지 다양한 물질이 교체되면서도 둔덕으로서의 존재를 이어가는 ‘비유기적인 생명’의 존재 방식을 상징하는 것이다.

조금 화제를 바꾸면, 나는 2017년에 국제교류기금의 펠로우십을 받아 6주간 태국과 캄보디아를 여행했다. 그때 처음으로 태국의 난(Nan)에서 므라브리족(Mlabri族) 사람들을 만났다. 태국 북부와 라오스 국경 주변 숲에서 살아온 그(녀)들은 400명 남짓 규모의 민족이다. 오스트리아의 민족학자 휴고 아돌프 베르나직(Hugo Adolf Bernazik)이 1936년부터 1937년의 탐험에서 유럽인으로서는 처음으로 므라브리족과 접촉했다. 당시 그들은 정글 속에서 수렵채집 생활을 하고 있었고, 마을이나 가옥을 가지지 않은 완전한 노마드였다. 므라브리족은 타이족, 몽족, 라오족 등 주변 민족을 경계했기 때문에 주변 민족이 므라브리족을 접촉한 경우는 극히 드물었다. 바나나 잎으로 침상을 만든 흔적 외에는 좀처럼 접하기 힘들었기에 ‘황색 잎의 정령’이라는 뜻의 “피 통 루앙(Phi Tong Luang)”이라고 불렸다. 몽-크루메어계의 므라브리어를 말하는 이 소수민족은 1970년대부터 80년대에 걸쳐 타이인에게 다시 ‘발견’되어 태국의 정책적 차원에서 숲을 나와 정주화를 진행하고 있다.

2017년에 므라브리족 마을을 방문했을 때 영상을 촬영해서 5분 가량의 《황색 잎의 정령》이라는 단편영화를 만들었다. 그 후 2018년부터 2019년까지 므라브리어를 연구하는 언어학자인 이토 유우마(伊藤雄馬)와 협력하여 라오스쪽 숲에서 노마드 생활을 하는 그룹을 찾아 《숲의 므라브리》(2019년)라는 장편 민족지 영화를 제작했다. 처음으로 난(Nan) 지역의 마을을 방문했을 때는 대나무로 엮은 작은 오두막에 살면서 숯불로 조리하는 므라브리족의 간소한 생활방식에 놀랐다. 비스켓과 돼지고기를 선물로 들고 가면, 장로들이 대나무로 간단한 기둥을 만들고 바나나잎으로 지붕을 얹는 집 만드는 방법을 답례로 보여주어서, 그것을 영상으로 기록했다.

간소한 생활이라 해도 그것은 우리의 문명과 비교했을 때의 척도에 불과하며 원래 므라브리는 토지를 소유하지 않고 논밭을 경작하지 않으며 자기 집이 없이 정주하지도 않는 유동민(遊動民)의 생활을 견지해왔다. 보아하니 그(녀)들은 손재주가 좋아서 허리춤에 달아놓은 손도끼 하나만으로 무엇이든 할 수 있다. 주변에 있는 것을 사용해서 불을 피우고 눈 깜짝할 사이에 바나나잎과 대나무로 냄비와 식기를 만든다. 그리고 대나무 통에 돼지고기를 잘라 넣어 대나무가 머금은 수분으로 쪄내는 전통적인 조리법을 가지고 있다. 종래의 문화 인류학자라면 므라브리족의 집 만들기나 조리법을 보았을 때 장로들과 이들을 돕는 아이들의 브리콜라주를 지적할 것이다.

그러나 『메이킹』을 읽은 후의 우리는 조금 더 다른 관점으로 다가갈 수 있다. 나 자신이 촬영한 영상을 돌려보면, 장로와 므라브리족의 소녀는 손도끼를 가지고 숲에서 대나무를 자르거나 그 잎과 줄기로 작은 오두막을 만들거나 그 대나무 줄기와 잎사귀로 화톳불을 피워서 조리한다. 집 만들기에서 대나무 줄기와 바나나 잎을 편물처럼 떠서 지붕을 강화한다는 것을 알 수 있다. 조리기구를 만들 때 장로는 도끼 칼을 대나무 결에 맞춰 세로로 쪼갠다. 대나무가 시간이 지남에 따라 성장한 그 방향과 흐름에 응답하듯이. 그가 다루는 손도끼 또한 ‘물질의 흐름’을 따른다. 잉골드의 사고방식으로 말하면 머릿속에 있는 디자인을 물질에 찍어내는 아리스토텔레스의 질료형상론적인 ‘만들기’가 아니라 세계와 물질 속에 있는 성장과 지속의 방향에 따라 그것을 이용하면서 사물을 만드는 장인(artisan)의 손놀림이다.

쓰기와 드로잉

생물도 유기물도 아닌 작품에 생명을 느끼는 일은 나처럼 책이나 영상을 만드는 인간에게도 일어나는 일이다. 문장을 쓸 때 어떤 테마에 대해 쓸 것인가, 어떻게 구성할까, 사전에 어느 정도 디자인해둔다. 그러나 그것은 아직 미생(未生)의 형태에 머문 구상에 불과하다. 책상 앞에 앉아 쓰기 시작하면, 머릿속 소재를 늘어놓을 때마다 생각지도 못한 형태가 나타난다. 손을 움직이면서 생각하는 것이다. 때로 뇌가 생각하는 것인가 손이 생각하는 것인가 모를 때가 있다. 그러한 소재를 익숙하게 만들어 지면상에서 다양한 모험과 실험을 반복하면, 무언가 나다운 형태로 정리된다. 써 내려간 문장을 다시 읽어보면 처음 생각한 지점에서 멀어져 가는 것을 알 수 있다. 마치 생전 처음 보는 생물을 보는 것처럼 나 자신이 썼다고는 믿기 어려울 정도로. 시, 소설, 평론, 수필, 저널 등 문장의 장르에 거의 관계 없이 쓰기라는 ‘만들기’ 과정에 어떤 창조행위의 비밀이 있는 것 같다.

그러한 ‘만들기’의 감촉은 다큐멘터리 영상을 제작할 때에도 여실히 느낀다. 세계나 사회 속에 비디오카메라를 들고 들어갈 때 다양한 사람과 인터뷰를 하거나 여러 사건의 흐름 속에 몸을 맡긴다. 눈앞에서 조금씩 전개되는 사상(事象)에 직면해서 그 흐름을 따라가면서 그때마다 필요한 대응과 응답을 한다. 현실 세계로부터 움직이는 이미지의 단편을 끄집어내는 작업인 것인데, 각각의 단편을 가능한 한 자기 나름의 색깔이나 분위기가 풍기도록 애쓴다. 그렇게 해서 수집한 영상이나 음성의 이미지를 편집할 때는 소재가 가진 역능을 활성화해서 그것을 발휘하게 하면서 자르고 붙이면서 흐름을 만든다. 소재가 가진 힘을 강화하고 그것이 해방되는 방향으로 나아가게 한다. 영상의 편집작업은 촬영 전에 미리 정해진 대본을 쓰는 작업과는 근본적으로 다르다. 영상의 편집은 어디로 향해갈지를 모르는 가운데 소재와 대화를 계속하며 하나의 종합적인 형태로 결실을 이루는 여행이다.

『메이킹』 제8장 「손은 말한다(Telling by Hand)」를 읽으면 팀 잉골드는 “손으로 거의 모든 것을 할 수 있다.”라고 생각한다. 손은 촉각 기관일 뿐만 아니라 손이 만들어내는 제스처, 문장어, 직물과 편물, 그림 그리기 등을 통해 이 세계의 다양한 스토리를 말할 수 있다. 그것을 ‘손의 창조성(the creativity of the hand)’이라 하지 않고 ‘손의 인간성(the humanity of the hand)’이라고 하는 부분이 흥미롭다. 손이 스스로 사물을 만들어낼 뿐만 아니라 “제작이라는 것은 모두 소재와의 대화이다.”라고 그는 말한다. “앙드레 르루아 구랑(André Leroi-Gourhan)[프랑스의 선사학자, 1911~1986]은 망치질, 뜨개질, 스크래핑 등 수많은 기술적인 작업이 특정한 동작의 규칙적인 반복을 수반한다는 것을 발견한다. 그리고 장인의 마음속에 예술품의 최종 형태가 있든 없든, 실제 형태는 아이디어가 아니라 리듬감 있는 동작의 패턴에서 나온다.” 이것을 이번에는 쓰기에 대해 살펴보자. 하이데거가 타자기 사용을 반대한 것도, 잉골드가 컴퓨터 키보드 사용하지 말라고 한 것도 다 이유가 있다. 왜냐하면, 펜과 종이 사이의 대화에 귀를 기울여 소재의 반응을 끌어내고 소재에 조응하기 위해서는 역시 손의 움직임이 필요하기 때문이다.

타자기를 사용해서 종이에 글자를 찍어 넣으면, ‘손의 운반통로(the ductus of the hand)’를 잃고 신체의 몸짓을 잃는다. 다시 말해 거기에 있는 인장 등 무한의 뉘앙스가 상실된다고 하이데거는 생각했다. 팀 잉골드는 그러한 생각에 동조하면서 “손으로 쓴다는 것은 세계 속에 우리를 존재하게 하는 것이다. 그리고 세계 속에 존재할 때에 우리는 참된 느낌을 느낄 수 있다.”라고 말한다. 잉골드에게 드로잉(소묘)은 작가가 머리에 그린 이미지의 실현이 아니라 손과 연필이 지면과 만나 상호작용을 일으킬 때의 신체 동작의 흔적이다. 그렇게 생각하면 ‘문자를 쓰는 것’과 ‘그림을 그리는 것’의 경계 따위는 없다는 것을 이해할 수 있다.

2018년 여름 토치기현(栃木県)의 아시카가(足利) 시립미술관에서 《세상 끝의 시성(涯テノ詩声)》이라는 전람회가 개최되었다. 손으로 직접 쓰는 것을 고민해온 시인 요시마스 고조 씨가 본인에게 영향을 준 료칸(良寛)[에도시대 후기의 선승이자 시인, 1758~1831], 아쿠다가와 료노스케(芥川龍之介)[일본의 소설가, 1892~1917], 야나기타 쿠니오(柳田国男)[일본의 민속학자, 1875~1962], 니시와키 준자부로(西脇順三郎)[일본의 근대 시인이자 영문학자, 1894~1982] 등의 책과 편지와 함께 자필 원고나 자작의 사진작품을 전시했다. 놀라운 것은 요시마스 씨의 페인팅 시리즈 《불의 자수(火の刺繍)》의 작품군이다(<그림 2> 참조). 원고용지의 괘선에서 삐져나오듯 빽빽하게 시편이 필사된 말이 친필로 써 있다. 대부분은 가타카나로 쓰여 있어서 어떤 주술문으로 보인다. 정성스럽게 쓴 그 노력을 지우려는 듯 그 위에 검정과 색색의 잉크가 덧칠해져 있고 일종의 추성화로서 완성된 모습이다. 잭슨 폴록(Jackson Pollock)[20세기 추상표현주의의 대표적 화가, 1912~1956]의 추상화처럼.

나아가 요시마스 고조 씨는 관중 앞에서 검은 안대를 하고 라이브 페인팅으로 제작하는 시도를 행했다. 빼곡히 문장을 써 내려간 원고용지 위에 잉크를 떨어뜨리는 것인데, 안대를 하고 있기에 어떤 모양이 될지는 본인조차도 알 수 없으며 오직 우연성에 이끌려 작품을 완성하게 된다. 팀 잉골드처럼 ‘예술의 인류학’이 아닌 ‘예술과 인류학’을 지향한다면, 《불의 자수》의 배후에 있는 작가의 의도와 어떤 영향을 받았는지를 그렇게 적극적으로 고찰할 필요는 없다. 오히려 감상자가 찾게 되는 것은 예술가의 손이 우주 공간에 그려 넣은 움직임의 흔적을 좇는 것이리라. 《불의 자수》를 문학작품이나 회화작품의 장르에 편입시키기는 어렵다. 그러나 이 드로잉이 회화보다도 댄스나 음악에 가깝다는 것은 확실하다. 그것은 잉골드가 말하는 ‘시간의 흐름의 표면에 생기는 소용돌이’를 구현한 것으로 볼 수 있다.

이러한 드로잉은 정지한 점과 점이 이어지는 ‘네트워크’와는 다른 어떤 것이다. 왜냐하면, 네트워크는 정지한 공간에 그려진 구조물에 불과하기 때문이다. 앞서 이야기했듯이 민달팽이가 이동한 후에 남겨진 선을 잉골드는 연결망(network)이 아닌 그물망(meshwork)이라고 불렀다. 그 선은 띄엄띄엄 이어지며 여기저기 들르면서 고리를 만든다거나 서로 얽힌다거나 굽이굽이 바느질하듯이 나아간다. 즉 그물세공은 운동하는 선이며, 조금씩 성장하는 선이며 생성 변화의 선이다. 그 속에서 손과 신체는 그리는 것이 아니라 살아있는 선을 성장시킨다. 그러한 의미에서 《불의 자수》에 실린 잉크의 염료는 시인의 신체 행위의 흔적이며 그물망이다. 역시 ‘손의 인간성’이 보여주는 활동에는 아직 무한의 가능성이 숨겨져 있다는 것을 깨닫지 않을 수 없다.

金子遊、「生物と物質のダンス」、『たぐい』 Vol.3、2021年2月11日。

'번역글' 카테고리의 다른 글

| 세계의 웅성거림에 귀 기울이다: 브뤼노 라투르의 사상적 계보와 그 비전_시미즈 다카시 (1) | 2024.06.29 |

|---|---|

| 독감세상(Un monde grippé)(2010년)_프레데릭 켁 (0) | 2022.04.09 |

| 기호와 관습: 레비스트로스, 실천적 철학자_파트리스 마니글리에 (0) | 2022.01.01 |

| 자연과 주체성_오귀스탱 베르케 (0) | 2022.01.01 |

| 자연은 누구의 것인가?_필리프 데스콜라 (0) | 2021.12.30 |